来源: 日期:2019-03-06

2018年3月5日上午,十三届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂开幕,全国人大代表、永联村党委书记吴惠芳参加会议。与会期间,新华社、人民日报、中央电视台、中央人民广播电台、江苏电视台、新华日报、苏州电视台、苏州日报、张家港电视台、张家港日报等中央级和省市级媒体,分别就乡村振兴、社会治理、生态环境、精神文明建设等话题采访和报道了吴惠芳代表,吴惠芳也在各级主流媒体面前展示了永联村在改革开放40年中创新发展的生动实践。

全国人大代表、永联村党委书记吴惠芳

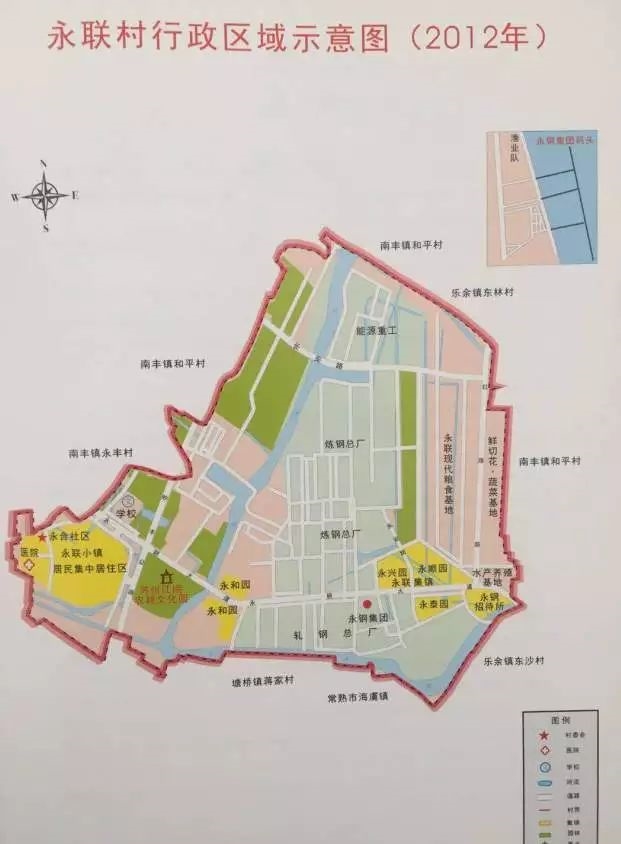

永联村位于江苏省张家港市南丰镇东南端,距南丰镇区8公里,距张家港市区20公里。70年代初成陆,故又称七〇圩。永联村境内由长江泥沙积涨、筑圩造田而渐成的新陆地,多低洼地,是张家港市地势最低的行政村之一。村东与南丰镇和平村及乐余镇东沙村毗邻,南临七干河与塘桥镇蒋家村及常熟市海虞镇交界,西连南丰镇永丰村、和平村,北与南丰镇和平村及乐余镇东林村接壤。

永联村曾是张家港面积最小、人口最少、经济最落后的村。改革开放以来,永联村抓住各种发展机遇,经历以工兴村、轧钢富村、并队扩村、炼钢强村等阶段,目前已发展成为苏南地区面积最大、人口最多、经济实力最强的行政村之一。如今,永联村展现出一幅小镇水乡、花园工厂、现代农庄、文明风尚的美丽图景,令人为之惊叹。

永联小镇鸟瞰(2012 年摄)

新中国成立前,永联村境内均属常熟县管辖。新中国成立后至1961年末,境内仍属常熟县管辖。1962年,沙洲县建立后,属沙洲县管辖。1970年以后,境内开始大规模围垦。1971年4月4日,沙洲县革命委员会决定,七〇圩划归南丰公社管辖,按排序称为南丰公社23大队。1980年地名普查时,属南丰公社,取名永联大队。1983年5月,永联大队更名为永联村。1986年,沙洲县撤县建市,永联村隶属张家港市南丰乡。1993年1月,南丰乡撤乡建镇,永联村隶属南丰镇。2002年至2008年,经过多次并队扩村后,永联村村民小组增至77个。至2012年末,永联村隶属南丰镇。

永联村曾是张家港面积最小、人口最少、经济最落后的村。改革开放以来,永联村抓住各种发展机遇,经历以工兴村、轧钢富村、并队扩村、炼钢强村等阶段,目前已发展成为苏南地区面积最大、人口最多、经济实力最强的行政村之一。如今,永联村展现出一幅小镇水乡、花园工厂、现代农庄、文明风尚的美丽图景,令人为之惊叹。

华夏第一钢村

新中国成立前,永联村经济以农业为主,在土地私有制下,加上水利设施和耕作技术的落后,棉花、粮食收成一直处于低水平,农民生活贫困。

1978年起,在党的改革开放政策指引下,永联村始终践行“敢破敢立、自强不息、团结奉献、实干争先”的永联精神,与时俱进,开拓创新,抢抓机遇,科学发展,从改变产业结构打开缺口,挖塘养鱼,以副兴农,在摆脱贫困的道路上迈出了艰难而扎实的第一步。

沙洲县永联轧钢厂(1988 年摄)

紧接着,永联村兴办工业,坚持发展集体经济, 创办沙洲县永联轧钢厂,进入以轧钢为支柱产业的发展时期,从无到有、从小到大、从弱到强,共闯、共创、共建、共富、共享,走出了一条特色鲜明的永联之路。将一个当时只有816人、人均年收入68元、集体负债6万余元的苏州第一穷村,打造成了村民11000余人、人均年收入4万元、村级可用财力1.5亿元、经济实力位居全国三甲的社会主义现代化新农村。

近年来,永联村因为靠在江边,大力发展渔业,以此带动了乡村旅游的发展。每年到永联乡村旅游、购买门票的人超过80万,仅这一笔就有超过1个亿的收入。通过发展工业,同时农业加快转型升级,给永联的集体经济发展带来了持续的动力。

2017年,永联村集体销售收入超400亿元,利税超70亿元。第一、二、三产业协调发展、融合发展,这在永联得到了很好的体现。

《彩虹相约农耕园》张慧芬摄

永联农耕园

江鲜大酒店

幸福富裕的永联村民

新中国成立前,永联村境内农民生活贫困,缺吃少穿,居住茅草房,外出靠步行,照明用油盏灯。1971年,在七〇圩刚成陆新建23大队时,农民过着“吃粮靠返销,生产靠贷款,生活靠救济”的贫困生活,是沙洲县农村中最穷的大队。

20 世纪80 年代农民住房

1978年,中共十一届三中全会后,随着农村经济体制改革的深入,永联村农民收入日益增长,生活水平不断提高。进入21世纪,随着永联村土地规模经营的逐步推进和永钢集团的迅速发展,村民的就业领域逐步转向永钢集团、个体工业、种养殖专业以及服务业。村民收入结构呈现多元化趋势,领工资、得分红、收租金、获奖励、拿补助,工资收入、生产经营收入、股份收入、土地流转收入、福利收入、补助收入成为永联村民过上富裕幸福生活的重要途径。

午后到永联听曲儿——永联戏楼

如今, “4个96%”的数据让永联成为一根全国标杆:96%的村民实现了城镇化集中居住,96%的土地实现了集中流转,96%的劳动力实现了就地就业、离土不离乡,96%的农民享受到比一般城里人都优越的福利和社保。村民们在永联村现代化新农村的建设中,付出了勤劳与智慧,换来了幸福与安康。

优美宜居的钢村家园

2006年永联村按照生态环境、社会环境、居住环境和谐统一的城镇化和现代化的标准,投资15亿元,加快建设现代化农民集中居住区永联小镇。至2012年末,永联小镇一期工程基本完成,占地面积800亩,总建筑面积84万平方米。整个永联小镇绿树成荫,鲜花满街,实现了人们对新农村生态状态、生存状态、生活状态的美好祈求。2012年,永联村被江苏省精神文明建设指导委员会办公室等部门命名为江苏最美乡村。

永联小镇一角(2012 年摄)

永联村村民居住小区

如今的永联小镇粉墙黛瓦,小桥流水,乡村独有的传统文明和城市文化相得益彰。住在这里的村民们经常自豪地说,“城里有的我们都有,城里没有的我们也有。有田园风光、蓝天碧水和新鲜的空气。”曾经“重口味”的钢铁重镇,如今已转型为田园风情“小清新”。

文明引领的社会风尚

生活条件的改善了,村民素质也要跟上。永联村提出“富了口袋要富脑袋”,物质文明和精神文明两手都要抓,两手都要硬。永联村在致富路上,一直注重加强精神文明建设。

永联图书馆

爱心互助街

1982年初,23大队成立精神文明建设领导小组,组织开展群众性精神文明创建活动。80年代后,永联村加强村民思想道德建设,在全村广泛开展学英雄学先进教育、爱国主义教育、“五讲四美三热爱”活动、文明市民教育、公民基本道德教育、全民普法教育、永联精神教育。开展全国文明村创建、国家级生态村创建、全国民主法治示范村创建等活动,精神文明创建活动卓有成效。2004年,在全国农村率先开展文明家庭奖评比活动。

2005年,永联村完善和强化社区服务功能,将原来的永钢商场改造成“社区服务中心”,从一楼到五楼分别有社区服务大厅、村情厂史展厅、图书馆、影视厅、健身房、歌舞厅、棋牌室等,为村民提供高档的娱乐、休闲场所和周到的社区服务,让村民在良好的学习平台上自觉提高文明素质。

志愿者为村民义诊(2012 年摄)南丰镇永联村永合社区“合之韵”艺术团的成员们演奏群众路线之歌